Musée

Les combustibles alternatifs

à empreinte carbone réduite

Réservoirs de carbone,

combustibles fossiles

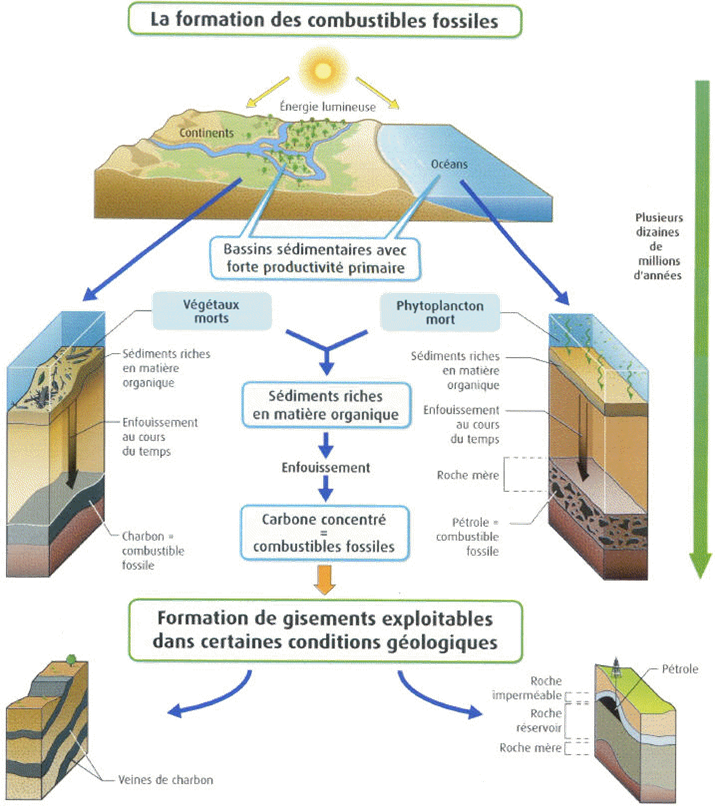

Origine des combustibles fossiles

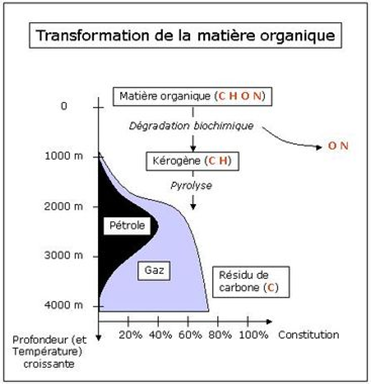

La présence de reste organique dans les combustibles fossiles montre qu’ils sont issus de la transformation d’une biomasse.

La matière organique enfouie se retrouve dans un milieu anaérobie (sans oxygène), certaines bactéries extraient l’oxygène et l’azote de la matière organique.

Il reste un mélange de molécules constituées de carbone et d’hydrogène : c’est le kérogène.

Les hydrocarbures du kérogène quittent la roche mère et migrent en surface.

Ils sont alors arrêtés par une roche imperméable (roche couverture) et sont piégés dans une roche réservoir.

Certaines structures du sous-sol forment donc des pièges à hydrocarbures.

Les prospections pétrolières consistent à rechercher les structures susceptibles de renfermer des hydrocarbures exploitables.

Conséquences de leur utilisation

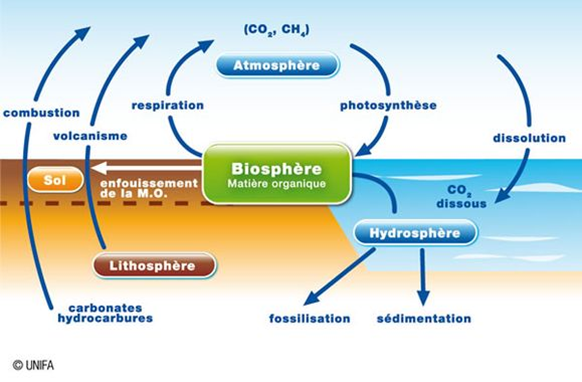

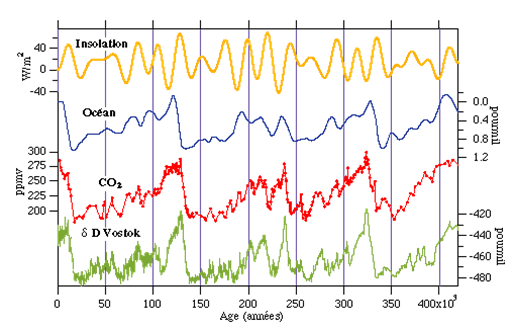

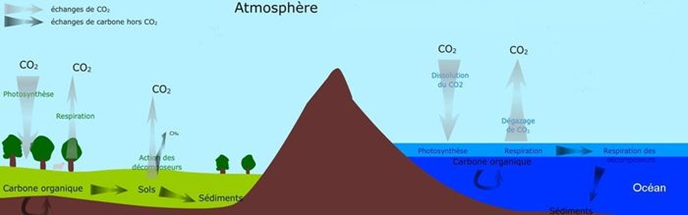

Des échanges permanents de carbone s’effectuent entre les différents réservoirs.

Ces échanges déterminent un cycle géochimique responsable d’un équilibre du taux de CO2 atmosphérique.

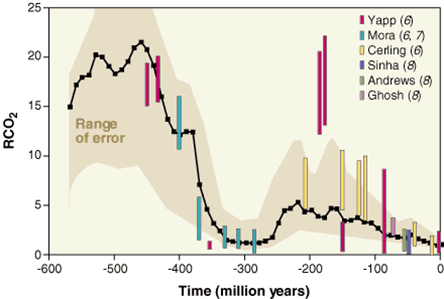

Les archives géologiques montrent que cet équilibre se modifie au cours du temps.

Il existe donc une fluctuation naturelle du taux de CO2 atmosphérique.

Ce CO2 avait été prélevé par des végétaux lors de la photosynthèse et piégé depuis des milliers d’années dans les combustibles fossiles.

L’océan et la biosphère absorbent une partie du CO2 d’origine humaine mais cela n’est pas suffisant.

Les activités humaines sont donc à l’origine d’une perturbation du cycle du carbone.

L’exploitation des gisements a des implications économiques et environnementales à l’échelle du globe.

Dans le futur, le taux de CO2 atmosphérique va dépendre des émissions de CO2 liées aux activités humaines et de la capacité des différents réservoirs de la Terre à piégé ce CO2.

CO2, effet de serre, causes,

conséquences, dynamiques

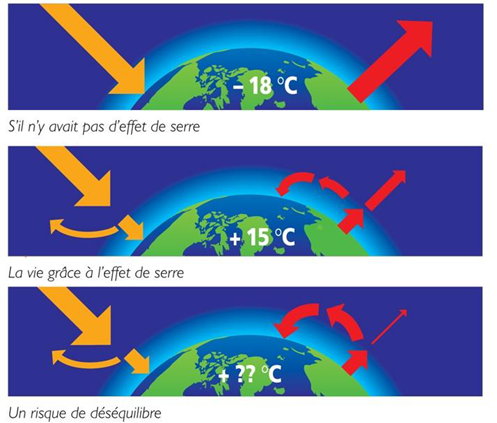

L'atmosphère Terrestre permet un effet de serre bénéfique au développement de la vie.

Un risque de déséquilibre est actuellement perceptible en raison d'émissions anthropiques trop impôrtantes.

La dernière décennie du 20ème siècle a connu un réchauffement exceptionnel.

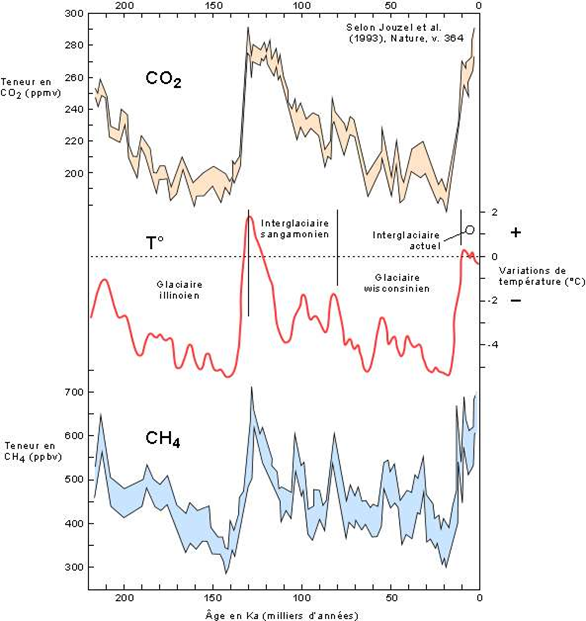

Il existe une relation directe entre les fluctuations des teneurs en gaz à effet de serre ( CO2 et CH4) et les fluctuations des températures.

Il s'agit ici des teneurs en CO2 et CH4 obtenues par l'analyse de minuscules bulles d'air piégées dans la glace de la carotte du sondage de Vostok, ainsi que des températures déduites des isotopes stables de l'oxygène.

Les fluctuations de température sont indiquées selon leur déviation par rapport aux températures de 1993.

La largeur des courbes du CO2 et du CH4 exprime la marge d'erreur des évaluations.

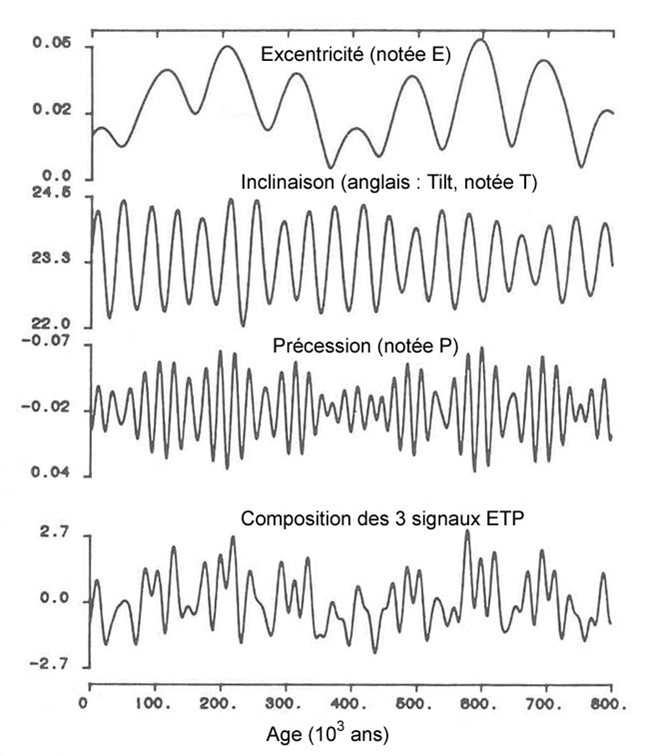

N'oublions pas ici les variations reliées aux paramètres orbitaux de la Terre et les cycles de Milankovich.

N'oublions pas ici les variations reliées aux paramètres orbitaux de la Terre et les cycles de Milankovich.

Ils permettent d'expliquer des changements des saisons en relation avec des changements de l'orbite de la Terre autour du soleil. Les changements lents de l'orbite de la terre sont dus aux interactions avec les autres planètes du système solaire selon 3 composantes:

Excentricité ( de 413 000 à 100 000 ans)

Inclinaison ( 41 000 ans)

Précession ( de 23 000 à 19 000 ans)

Au Crétacé par exemple, le climat est plus chaud de 5°C, que l'on explique par une teneur atmosphérique en CO2 de 4 à 10 fois plus élevée que l'actuelle.

L'insolation ne semble pas jouer un rôle important dans ce réchauffement.

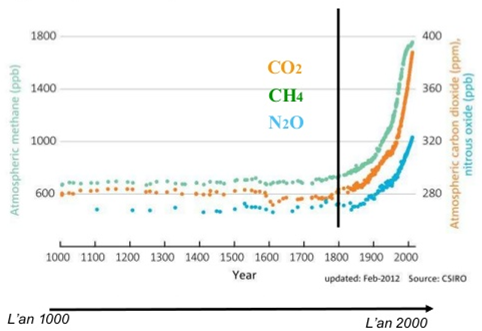

La figure ci-conte montre les changements de teneur en CO2, CH4 et N2O au cours du dernier millénaire.

La figure ci-conte montre les changements de teneur en CO2, CH4 et N2O au cours du dernier millénaire.Ces données sont basées sur les carottes de glace et les anneaux des arbres de divers sites de l'Antarctique et du Groenland. On remarque une augmentation exponentielle depuis l'ère industrielle de ces trois gaz à effet de serre.

La teneur atmosphérique en CO2 a augmenté de 31% depuis 1750.

La teneur actuelle n'a jamais été dépassée durant les derniers 420 000 ans.

Le taux d'augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique a été en moyenne de 1,5 ppm (0,4%) par année durant les deux dernières décennies.

Une telle augmentation ne s'est pas produite depuis 20 000 ans.

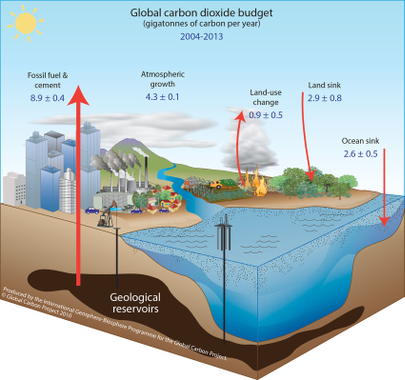

On évalue que trois-quarts des émissions anthropiques de CO2 dans l'atmosphère durant les derniers 20 ans sont dus à la consommation des combustibles fossiles.

On évalue que trois-quarts des émissions anthropiques de CO2 dans l'atmosphère durant les derniers 20 ans sont dus à la consommation des combustibles fossiles. Le quart restant est dû en grande partie au changement de pratiques dans l'utilisation des terres, en particulier la déforestation.

L'océan et les continents captent ensemble la moitié seulement des émissions anthropiques de CO2.

L'océan et les continents captent ensemble la moitié seulement des émissions anthropiques de CO2. Un peu plus de la moitié des émissions de CH4 sont anthropiques (combustibles fossiles, ruminants, rizières).

Un peu plus de la moitié des émissions de CH4 sont anthropiques (combustibles fossiles, ruminants, rizières).Les émissions de monoxydes de carbone (CO) ont récemment été identifiées comme une cause de l'augmentation des teneurs en CH4.

La teneur actuelle n'a pas été dépassée durant au moins le dernier millier d'années.

Environ le tiers des émissions de N2O est anthropique (agriculture, alimentation du bétail, industrie chimique).

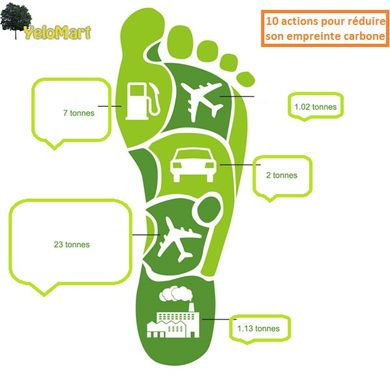

Consommation des ressources et empreinte carbone

L’empreinte carbone sert à mesurer la quantité (en kg ou tonne) d’émission de dioxyde de carbone, et plus généralement celle des gaz à effet de serre qu’émet une personne, une activité ou encore un Etat.

L’empreinte carbone sert à mesurer la quantité (en kg ou tonne) d’émission de dioxyde de carbone, et plus généralement celle des gaz à effet de serre qu’émet une personne, une activité ou encore un Etat.Ces émissions carbone sont liées aux transports, habitudes de consommation, à l’alimentation, le logement.

L’empreinte carbone permet donc d’évaluer la trace de ses activités et de ses consommations, et de limiter leur impact négatif en modifiant certaines habitudes.

Nous consommons 3 fois plus qu’il y a 60 ans et ce n’est pas sans impact sur la planète. Le modèle de consommation actuel n’est pas durable. Il est pourtant possible de produire et consommer autrement.

L’empreinte écologique se mesure en "surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et services consommés par la population et absorber les déchets qui en découlent".

L’empreinte écologique se mesure en "surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et services consommés par la population et absorber les déchets qui en découlent". Elle permet notamment de se représenter le nombre de Terres, en terme de ressources, qui seraient nécessaires selon différents modes de consommation.

Cinq planètes bioproductives seraient nécessaires si chacun vivaient comme "l’américain moyen".

Plusieurs éléments sont pris en compte dans le calcul de l’empreinte carbone, mesurée en hectares globaux (hag).

Plusieurs éléments sont pris en compte dans le calcul de l’empreinte carbone, mesurée en hectares globaux (hag).• Les émissions directes de dioxyde de carbone (CO2) : véhicules et énergies fossiles pour chauffer les logements

• Les émissions de dioxyde de carbone venant de la production intérieure des biens de services, non importée, et importée

Une base de donnée et une méthodologie de calcul ont été développées par l’ADEME : Bilan Carbone®

Des sites permettent de calculer son empreinte carbone:

Empreinte carbone au quotidien:Selectra

Empreinte carbone d'une voiture

Cas des voitures

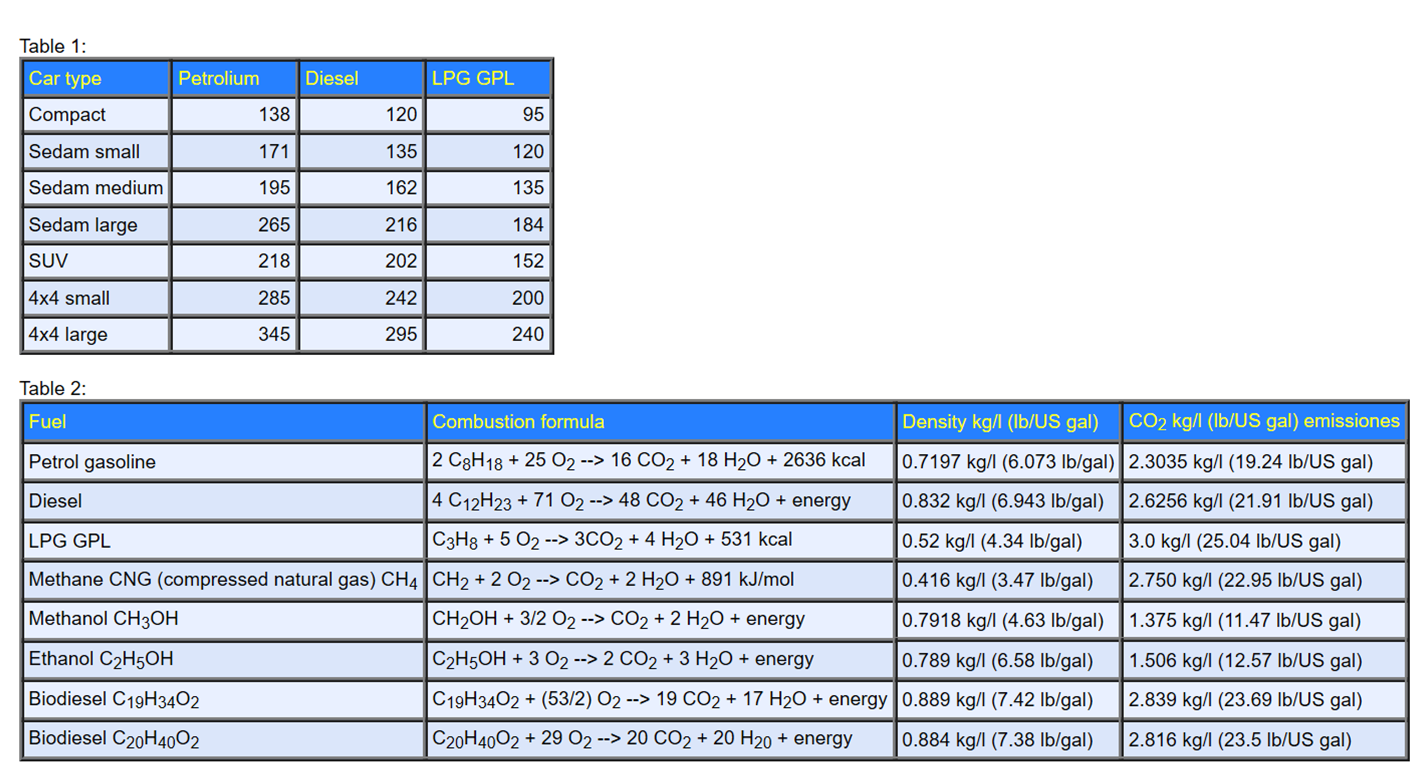

Tableau 1: Valeurs indicatives des émissions de CO2 des voitures g/km.

Tableau 1: Valeurs indicatives des émissions de CO2 des voitures g/km. Tableau 2: Formule chimique du combustible principal pour la combustion.

Commentaires du tableau 1:

- le diesel produit 17 % de CO2 de moins que l'essence.

- le diesel produit 146 %n de CO2 de moins que le grand 4×4 diesel.

En France, la voiture fait partie des sources les plus importantes de l’empreinte carbone.

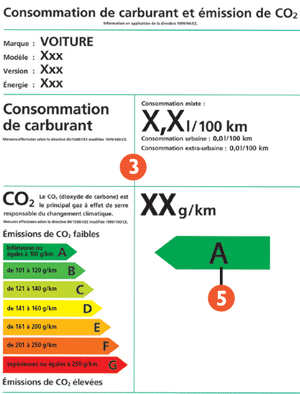

Il est possible de se renseigner sur le taux d’émissions de CO2 de son véhicule de différentes manières:

- grâce à l’étiquetage générique obligatoire des véhicules neufs (photo).

- grâce à la mention V7 écrite sur la carte grise de la voiture.

Empreinte carbone mail et internet

Chaque requête sur internet correspond à 7 grammes équivalent CO2 émis.

Chaque requête sur internet correspond à 7 grammes équivalent CO2 émis.Un français effectue 134 requêtes par mois, soit 4,5 recherches par jour.

Chaque envoi de courrier électronique provoque 20 grammes d’équivalent CO2 par e-mail.

Ce bilan s’alourdit en fonction du nombre de destinataires, du temps de stockage d’une pièce jointe sur un serveur.

En effet, un courriel stocké pendant un an génère 10 g de dioxyde de carbone supplémentaires.

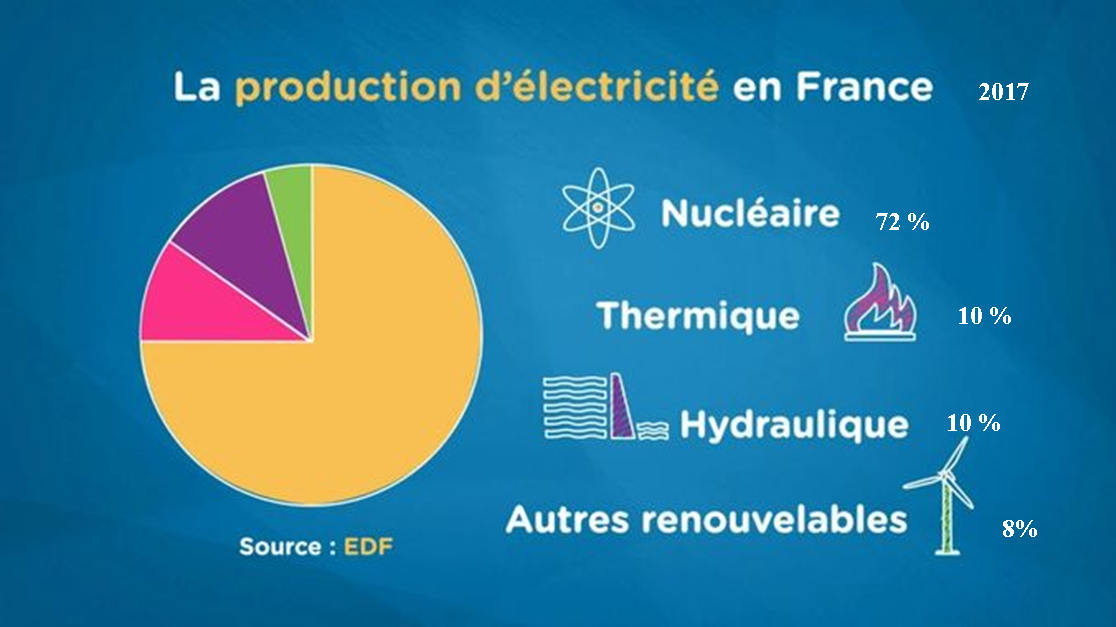

Différentes méthodes de production d’énergie électrique et de stockage, intérêts et limites…

Production d'électricité

Stockage d'électricité

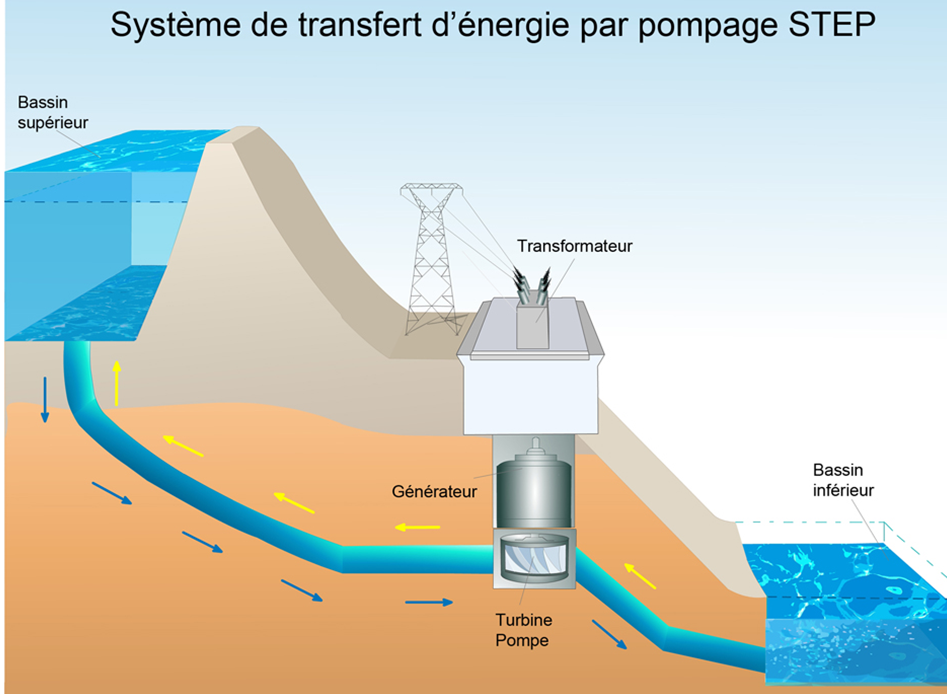

Système de Transfert d’Energie par Pompage – STEP

Système de Transfert d’Energie par Pompage – STEP L’électricité sert à pomper de l’eau d’un bassin inférieur vers un bassin supérieur.

L’électricité est stockée sous forme de retenue d’eau et reproduite au besoin en laissant l’eau redescendre par gravité à travers une turbine.

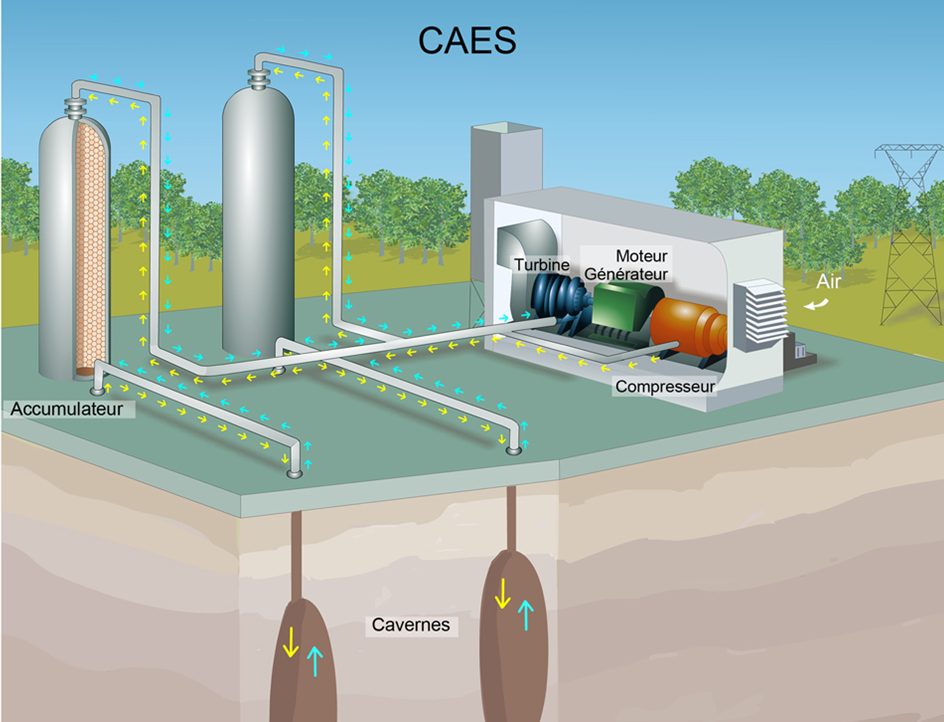

Stockage par air comprimé – CAES : l’électricité alimente un compresseur qui va comprimer de l’air ensuite stockée dans des cavernes souterraines.

Stockage par air comprimé – CAES : l’électricité alimente un compresseur qui va comprimer de l’air ensuite stockée dans des cavernes souterraines. L’air circule ensuite des cavernes vers une turbine pour produire de nouveau de l’électricité.

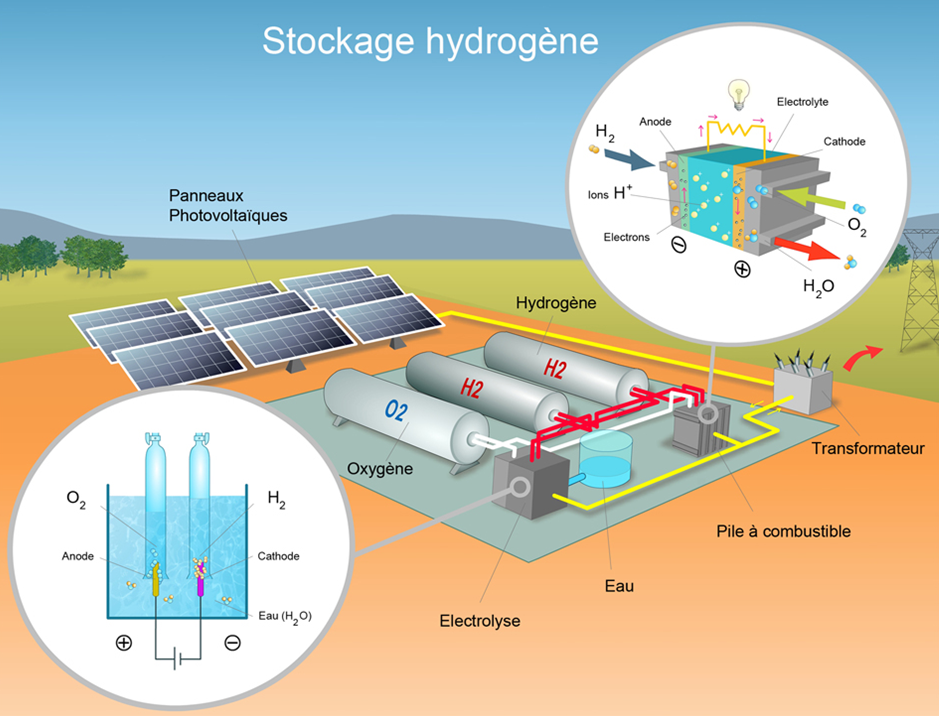

Vecteur hydrogène : L’électricité va permettre de produire, via un électrolyseur, de l’hydrogène.

Vecteur hydrogène : L’électricité va permettre de produire, via un électrolyseur, de l’hydrogène. Le gaz est ensuite stocké soit sous forme liquide, solide ou gazeuse avant d’être consommé dans une pile à combustible.

Recombiné à l’oxygène il va ainsi produire de l’eau et de l’électricité.

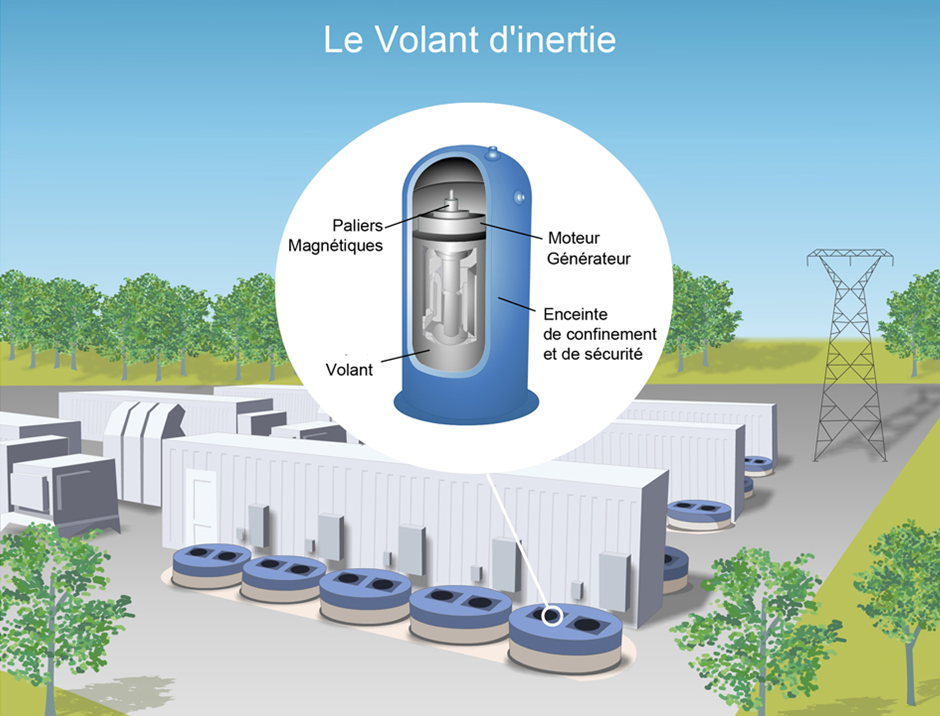

Les volants d’inertie

Les volants d’inertie L’électricité fait tourner à très grande vitesse une masse autour d’un axe cylindrique dans un caisson isolé.

L’énergie cinétique entraînée par la rotation du cylindre peut ainsi être conservée.

Cette énergie est ensuite récupérée sous forme d’électricité grâce à un alternateur.

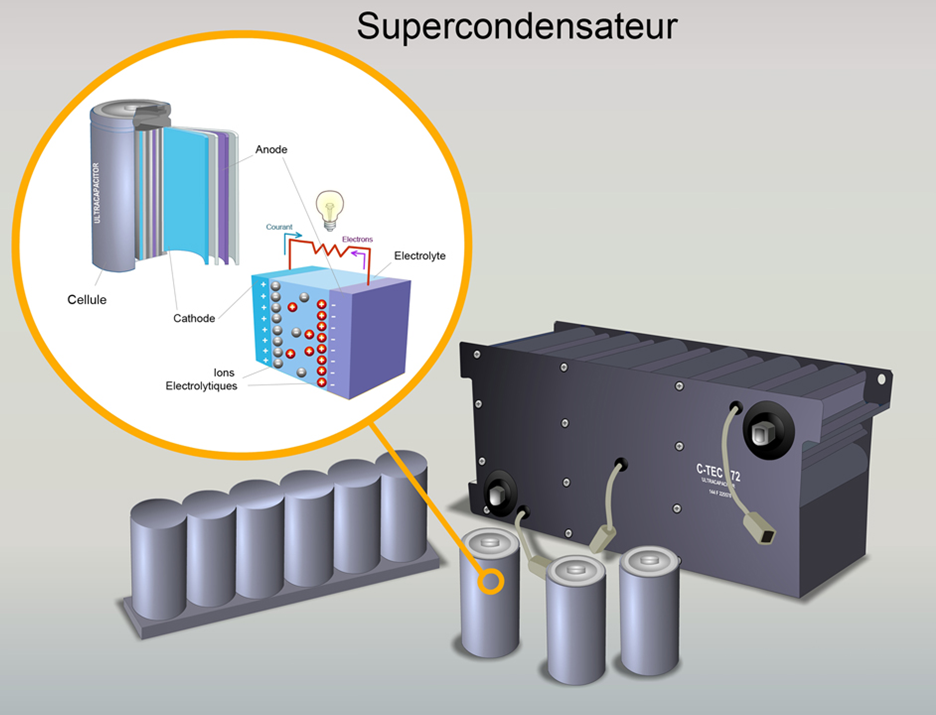

Les supercondensateurs: le stockage d'électricité se fait sur des plaques cylindriques métalliques isolées sous dormes de charges électriques

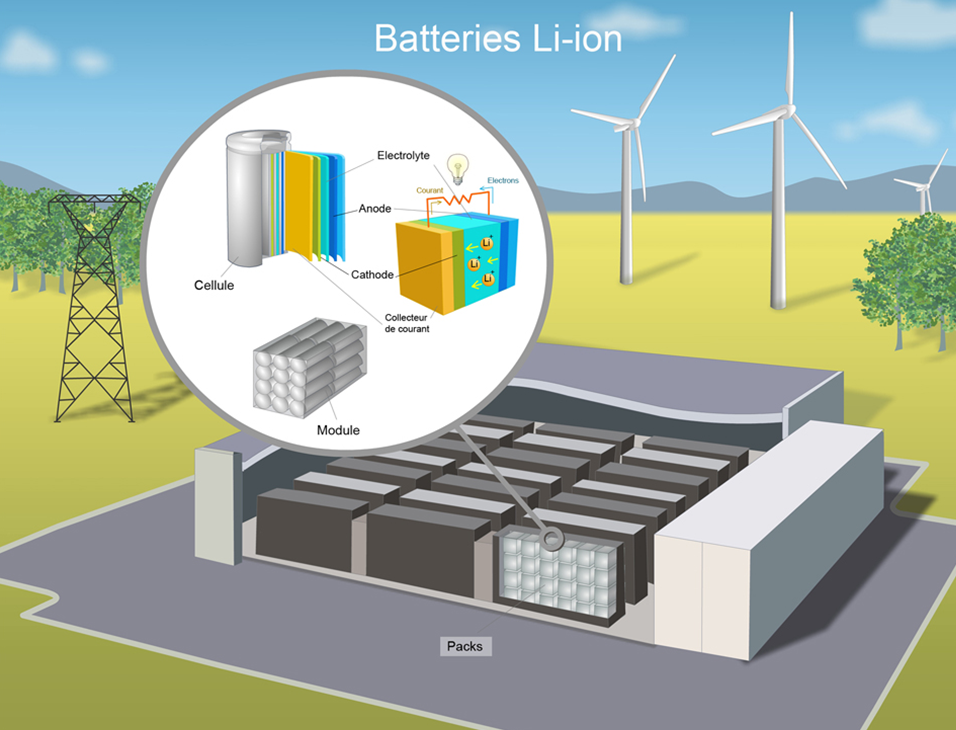

Les supercondensateurs: le stockage d'électricité se fait sur des plaques cylindriques métalliques isolées sous dormes de charges électriquesLes batteries : Le stockage d’électricité s’effectue grâce à des réactions électrochimiques qui consistent à faire circuler des ions et des électrons entre deux électrodes.

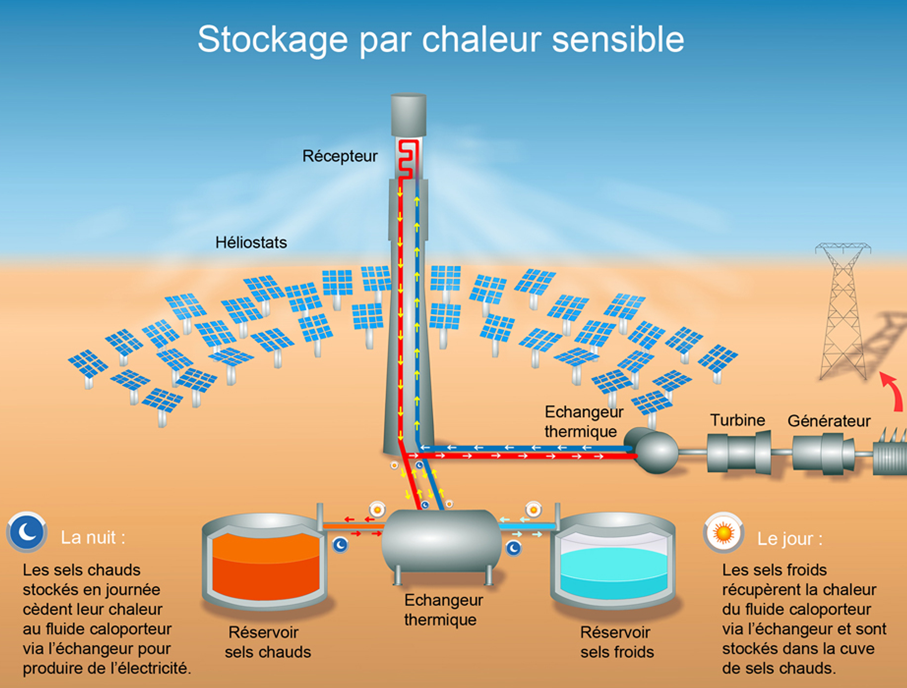

Le stockage sous forme thermique par chaleur sensible.

Le stockage sous forme thermique par chaleur sensible.Un fluide caloporteur ou un solide est chauffé. La chaleur est ensuite récupérée en chauffant un autre fluide.

C’est le principe du ballon d’eau chaude, couplé à un panneau solaire thermique.

C’est aussi le cas d’une pierre posée près d’une cheminée. Une fois qu’elle a emmagasiné la chaleur, elle peut être déplacée et céder sa chaleur.

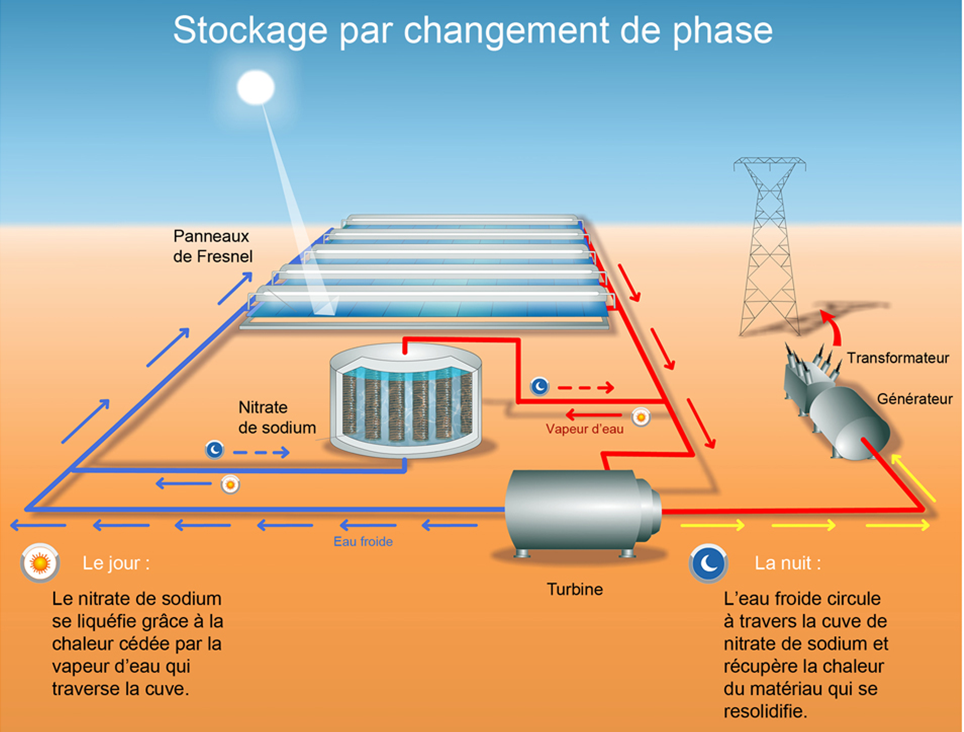

Le stockage sous forme thermique par changement de phase.

Le stockage sous forme thermique par changement de phase.On utilise des matériaux dont la chaleur va entraîner le passage d’un état solide à un état liquide.

C’est le cas de la paraffine dont la température de fusion est proche des 70°C. Elle restitue cette chaleur lorsqu’elle repasse à l’état solide.

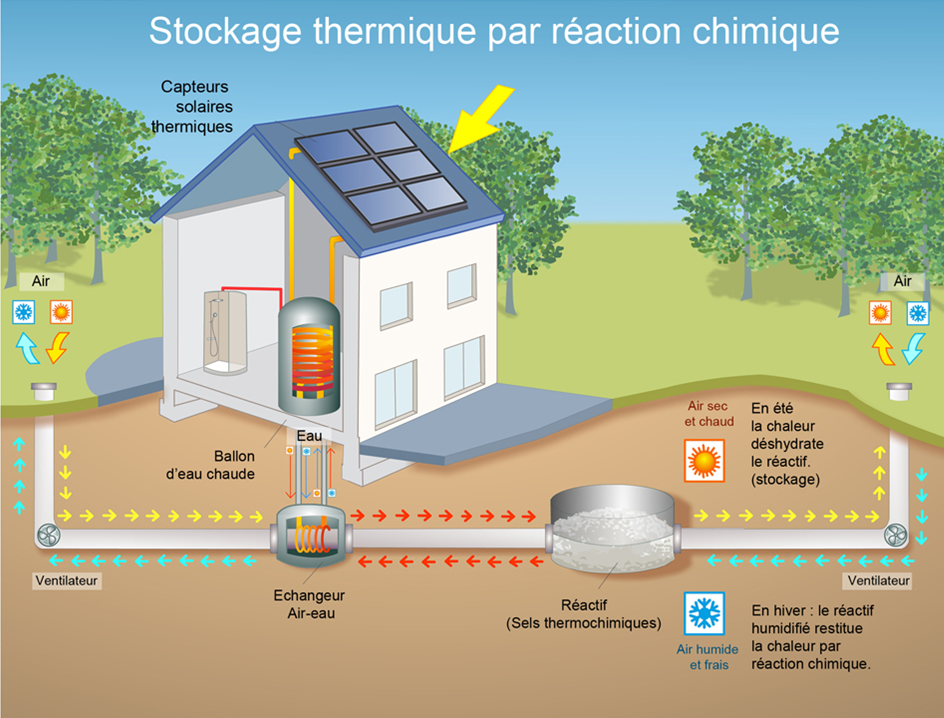

Le stockage sous forme thermique par réaction chimique.

Le stockage sous forme thermique par réaction chimique.On utilise une réaction chimique réversible qui a besoin d’un apport de chaleur dans un sens (endothermique) et dégage de la chaleur dans le sens opposé (exothermique).

Parmi les réactifs envisagés, la chaux.

La chaleur apportée permet de l’assécher (c’est-à-dire retirer l’eau du mélange). La chaux sèche est ensuite conservée à l’abri de l’humidité. Lorsqu’elle est ré-humidifiée, se produit alors un dégagement de chaleur qui peut être utilisé notamment dans l’habitat. La stabilité de ce système peut permettre un stockage saisonnier.

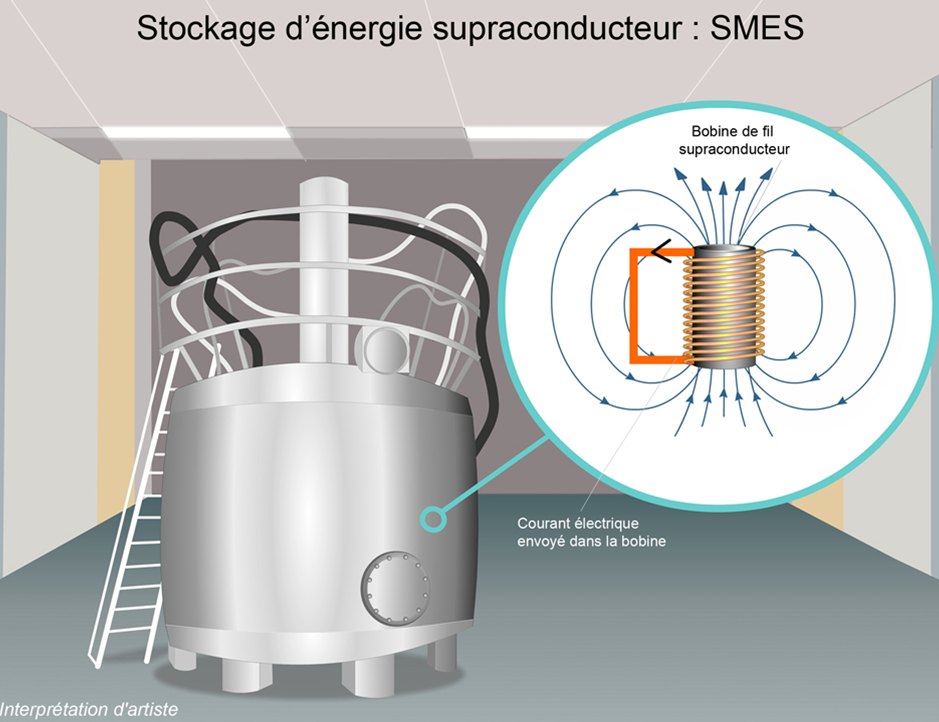

Le stockage électromagnétique

Le stockage électromagnétiqueUn champ magnétique est créé dans une bobinealimentée en électricité.v L’électricité peut ensuite être récupérée dans un laps de temps très court.